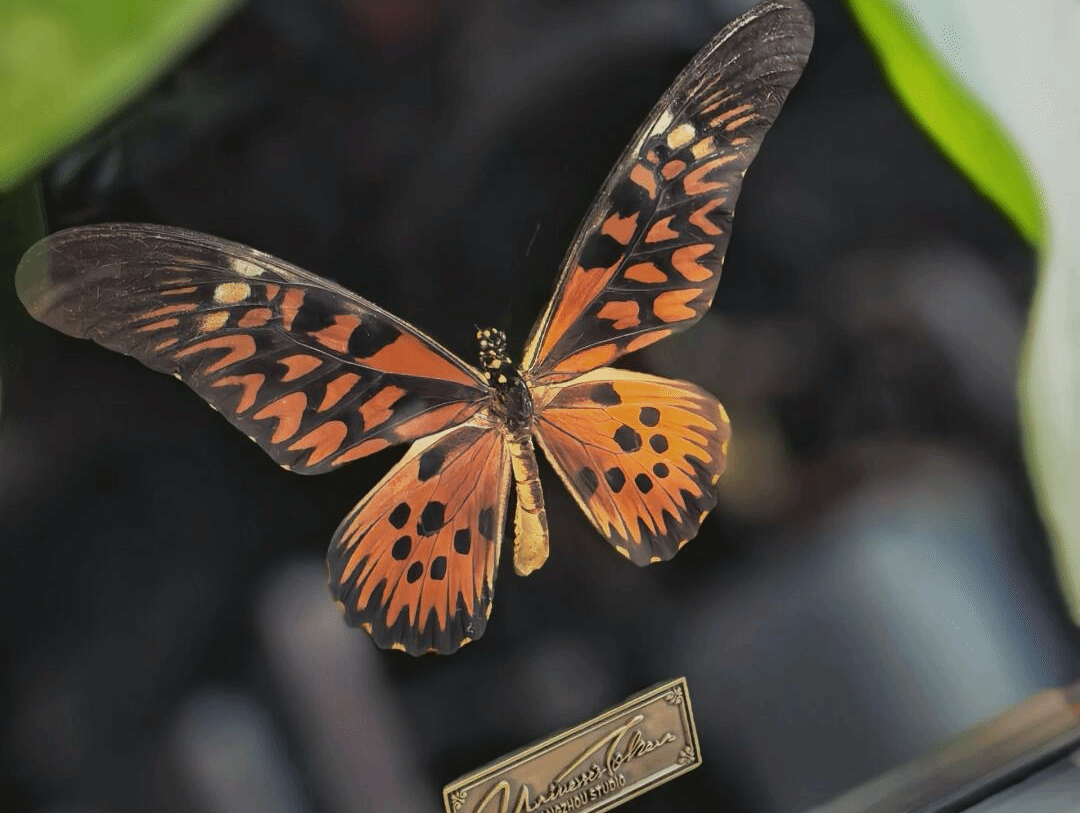

中文名:长翅德凤蝶(非洲长翅凤蝶)

拉丁学名:Papilio antimachus

物种分类:鳞翅目-凤蝶科-凤蝶属

在非洲热带雨林的树冠层间,一抹橙黑色的身影优雅滑翔——它展开的翅宽达280mm,翅的投影足以覆盖成人的手掌。这就是长翅德凤蝶,非洲大陆上体型最大的蝴蝶,也是自然界中毒性最强的鳞翅目生物之一。长翅德凤蝶翅膀狭长如剑,飞行时犹如飘动的彩带,在德凤蝶亚属中,它也被形象地称为“长袖凤蝶”。

长翅德凤蝶的毒性是其生存策略的核心。这种剧毒并非蝴蝶自身合成,而是源于其幼虫期的特殊食谱。幼虫主要取食生长于非洲热带雨林中的旋花羊角拗(Strophanthus gratus)等富含强心苷类物质的植物,其中最关键的一种毒素是乌巴因(ouabain)。幼虫摄入这些植物后,并非将其代谢掉,而是将毒素富集并储存在体内。在化蛹和羽化成蝶的过程中,毒素被转移并富集在成虫翅膀的鳞片以及身体组织中,构建起高效的化学防御系统。据推算,一只成年长翅德凤蝶体内积累的毒素理论上足以毒死数只体型中等的哺乳动物,鸟类或蜥蜴等捕食者一旦误食,很快就会表现出剧烈的呕吐、抽搐、心率失常等症状,甚至可能致命。

长翅德凤蝶翅面以橙褐色为基调,其上分布着复杂的黑色脉纹和斑块,形成鲜明的警戒色(aposematism)。这种鲜艳、高对比度的色彩模式如同醒目的警告牌,向潜在的捕食者清晰地传递着“我有毒,别碰我!”的信号。研究表明,许多非洲雨林中的鸟类捕食者对这种特定的配色方案具有先天的或通过后天学习获得的回避反应。除了视觉警告,长翅德凤蝶在受到威胁或干扰时,还会释放出一种强烈刺激性的气味,在近距离很容易被察觉。这种气味主要来源于其体内毒素的挥发性代谢产物。同时,这种气味在夜间还有助于引导蝴蝶返回特定的栖息地点,也起到了驱赶夜行性天敌的作用。

由于这套极其高效的化学防御体系,长翅德凤蝶在成年阶段几乎处于一种“天敌真空”的状态。在它的原生栖息地,几乎没有常规的捕食者会冒险捕食它,极少数特化的捕食者可能偶尔尝试攻击,但成功捕食的记录极为罕见,这使得长翅德凤蝶在雨林生态链中占据了一个独特而安全的位置。长翅德凤蝶这种特殊的存在还催生了复杂的拟态现象。许多无毒的蝴蝶种类(例如某些蛱蝶),演化出模仿长翅德凤蝶翅纹的形态,借此“狐假虎威”地躲避捕食者。而更具戏剧性的是,长翅德凤蝶本身也可能通过翅上的某些斑纹或色彩,模仿当地其他剧毒生物(如某些箭毒蛙)的特征,形成一种多重拟态防御,进一步强化其生存保障。

然而,这身致命的“盔甲”并未能完全保护长翅德凤蝶免受人类活动的威胁。其巨大的体型、独特而艳丽的色彩,使其成为非法昆虫标本贸易中备受追捧的目标。一只品相完美的长翅德凤蝶标本在黑市上价格不菲,可达数千美元,巨大的经济利益驱动着盗猎行为,对野生种群构成直接威胁。另一方面,其体内的毒素乌巴因本身又具有重要的医学价值。历史上,乌巴因曾被用作强心剂,用于治疗心力衰竭等心脏疾病。虽然现代医学中合成强心苷药物(如地高辛)已很大程度上替代了直接从植物或动物中提取天然乌巴因的需求,但对其作用机制的研究仍在继续,这也在某种程度上形成了一种保护的悖论——既要防止因药用需求(尽管已减少)或收藏需求对其野生种群造成伤害,又要认识到其潜在的科研价值。

长翅德凤蝶的毒性是自然界中一个关于协同演化和化学防御的绝妙案例。植物演化出毒素本是为了防御植食性昆虫,而长翅德凤蝶的祖先却“反其道而行之”,不仅克服了毒素,更将其转化为自身对抗更高层级捕食者的强大武器。这种“化敌为友”的策略,淋漓尽致地展现了生命在生存压力下演化出的非凡智慧。